|

|

Verleih:

Seit einiger Zeit arbeiten wir daran, ein eigenes Filmarchiv

aufzubauen. Kopien daraus können bei uns ausgeliehen werden. Nur

in seltenen Fällen besitzen wir die Aufführungsrechte der Filme.

Diese müssen beim Rechteinhaber eingeholt werden. Dabei sind wir

gern behilflich.

Filmpatenschaften:

....>>>

Verleihbedingungen für Filmkopien, bei denen wir nicht im Besitz

der Aufführungsrechte sind:

Kopiennutzung: 160,- Euro

Hin- und Rücktransport per Kurierdienst zu Lasten des Kinos

Werbematerial 10,- Euro

Verleihbedingungen für Filmkopien, bei denen wir im Besitz der

Aufführungsrechte sind:

Mindestgarantie: 160,- Euro

Prozentuale Abrechnung: 45%

Hin- und Rücktransport per Kurierdienst zu Lasten des Kinos

Werbematerial 10,- Euro

Verleihkatalog

Милый, дорогой,

любимый, единственный

(DEAR, BELOVED, THE ONE AND ONLY) (Mein Lieber, Teurer, Einziger)

OmeU

SU 1984 (Lenfilm), 69min, Farbe, 35 mm, Format 1.1,37

Regie: Dinara Asanowa

Buch: Walerij Prijomychow

Kamera: Wladimir Iljin

Darst.: Olga Maschnaja, Walerij Prijomychow, Lembit Ulfsak, Lora

Umarowa, Nikolaj Lawrow, Aleksander Demjanenko

„In „Milyj, Dorogoj, Ljubimyj, Edinstwennyj“ untersucht Dinara

Assanowa, was die Generation der 18jährigen von der Liebe hält.

Die junge Heldin erschreckt durch ihre erschreckend infantile

Unbedarftheit in allen Lebenslagen. Der Sinn des Lebens, so wie

sie ihn aus alten Romanen herausliest, besteht für sie einzig

in der Liebe, und sie versucht, dies krampfhaft in die Tat umzusetzen.

Es ist jedoch nicht die Verliebtheit bin einen Gleichaltrigen,

sondern die pragmatische Beziehung zu einem Mitdreißiger, der

teure Geschenke und einen Hauch von schickem Leben in die Verbindung

bringt. Um ihren verheirateten Geliebten zu binden, stiehlt sie

ein Baby und gibt es als den gemeinsamen Sohn aus, ohne zu begreifen,

dass dieser Scherz ihr acht Jahre Haft einbringen kann.“

Oksana Bulgakowa in: Geschichte des sowjetischen und russischen

Films, hg von Christine Engel, Stuttgart 1999

Мой друг Иван

Лапшин

(Mein Freund, Iwan Lapschin)

OF russisch

SU1984 (Lenfilm),101min, 35mm, 1:1,37, Farbe

Regie: Aleksei German

Buch: Eduard Wolodarski(nach der Erzählung von Juri German)

Kamera: Waleri Fedosow

Darst.: Andrej Boltnew (Lapschin), Andrei Mironow (Chanin), Nina

Ruslanowa (Adschowa), Aleksei Sharkow (Okoschkin)

Auszeichnungen: Locarno 1986, Staatspreis der RSFSR 1987

Eine sowjetische Kleinstadt Mitte der dreißiger Jahre: Es ist

die Zeit des Kommunistischen Aufbaus und des Glauben an eine neue

Gesellschaftsordnung. Die Menschen leben in Kommunalwohnungen,

sind euphorisch getragen von einem Gemeinschaftsgefühl und im

provinziellen Theater erlebt ein Stück seine Premiere, in dem

die Umerziehung von Verbrechern und Volksfeinden zu aufrichtigen

Kommunisten und Arbeitern inszeniert wird. Man trifft sich im

Park und die erste Straßenbahn der Stadt dreht regelmäßig ihre

Runden. Eine der Kommunalwohnungen der Stadt wird von einer Männergemeinschaft

bewohnt, die Privatleben und Arbeit teilen. Iwan Lapschin arbeitet

wie seiner beiden Mitbewohner in der Kriminalabteilung und macht

Jagd auf eine skrupellose Gaunerbande. Dabei schreckt er auch

vor Gewalt nicht zurück und geht mit schonungslosen Verhörmethoden

gegen Verdächtige vor. Der „Mann aus Eisen“ erlebt jedoch immer

wieder Schwächemomente, sei es die unerwiderte Liebe zu einer

Schauspielerin oder regelmäßige Albträume bis hin zu epileptischen

Anfällen.

zit. aus: Eisensteins Erben, hg. von Eva Binder und Christine

Engel, Innsbruck 2002

Москва слезам

не верит

(Moskau glaubt den Tränen nicht)

OmdU

SU 1979 (Mosfilm), 140min (2 Teile), 1.Teil-1856m, 2.Teil- 2258m,

35 mm, Farbe,

Format 1:1,37

Regie: Wladimir Menschow

Kamera: Igor Slabnewitsch

Darst.: Wera Alentowa (Katerina), Irina Murawjowa (Ljudmilla),

Raisa Rjasanowa Antonina), Aleksej Batalow (Goscha)

Auszeichnungen: Bester Film - Sowjetskij Ekran 1980, Oscar 1980,

Brüssel 1981, Houston 1981

Der Film erzählt die Geschichte dreier Freundinnen Tonja, Ljudmilla

und Katja, die Mitte der fünfziger Jahre aus der Provinz nach

Moskau ziehen. Tonja heiratet ihren verlobten Nikolaj, Ljudmilla

ist auf der Suche nach einem passenden Mann und Katjas erste große

Liebe, der Kameramann Rudolf, verlässt sie, als sie schwanger

ist. 16 Jahre später hat Ljudmilla eine gescheiterte beziehung

zu dem Eishockeyspieler Serjoscha hinter sich und arbeitet in

einer chemischen Reinigung. Tonja ist Hausfrau und lebt mit ihrem

Ehemann und drei Söhnen in relativem Wohlstand. Katja hat beruflich

Karriere gemacht und ist zur erfolgreichen Fabrikdirektorin aufgestiegen.

Privat lebt sie ohne Partner mit ihrer Tochter, die sie allein

großziehen musste.. Eines Tages lernt Katja Goscha, einen charakterstarken

Arbeiter kennen und lieben, doch verheimlicht sie ihm ihre Position.

Als Goscha, der die führende Rolle des Mannes in der Familie beansprucht,

von Katjas Führungsposition erfährt, fühlt er sich ihr gegenüber

minderwertig und zieht sich zu Katjas großem Kummer für eine Zeit

zurück. Tonjas Ehemann Nikolaj macht sich auf die Suche nach Goscha

und bringt ihn zu Katja zurück.

zit. aus: Eisensteins Erben, hg. von Eva Binder und Christine

Engel, Innsbruck 2002

12 стульев

(12 Stühle)

OmdU

SU 1971 (Mosfilm), 153min (2 Teile), 1.Teil-2227m, 2.Teil-2192m,

35mm, Farbe, Format 1:1,37

Regie: Leonid Gaidai

Buch: W.Bachnow, Leonid Gaidai, nach dem gleichnamigen Roman von

Ilja Ilf und Jewgenij Petrow

Kamera: S. Polujanow

Darst.: Atschil Gomiaschwilli, S. Filippow, M. Pugowkin, K. Rumjanowa,

N. Kratschkowskaja

Auszeichnungen: Tiblissi 1972, Sorrento 1972

Der junge Gauner Ostap Bender sträunt durch die sowjetische

Provinz. In einem kleinen Städtchen lernt er den ehemaligen Adelsmarschall

Ippolit Matwejewitsch Worobjaninow kennen. Dieser ist in seine

Heimat zurückgekehrt, um nach den 12 Stühlen aus der Salongarnitur

seiner verstorbenen Schwiegermutter zu suchen. Möglicherweise

hatte Worobjanow die alte Dame sogar gemocht. Doch die Suche nach

dem Möbel hat nicht nur romantische Gründe. In einem der Polster

soll ein vor den Revolutionären versteckter Juwelenschatz eingenäht

sein. Worobjanow erzählt Bender von dem Geheimnis, der sich von

nun wie eine Klette an seine Fersen hängt. Doch bei der Jagd nach

dem Schatz bleiben die beiden nicht lange allein. Auch der Beichtvater

der Alten hat am Sterbebett von dem Geheimnis erfahren.

Жили-были

(Es war einmal)

ohne Dialog

BY 2001, 12 Min., 35mm, Farbe, Format 1:1,37, ohne Dialog,

Regie: Galina Adamowitsch

Musik: Wladimir Kurjan

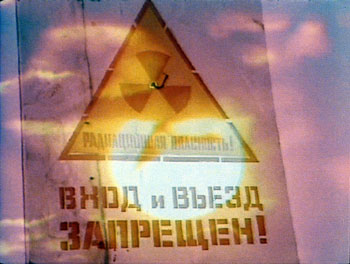

Belarus, dessen südliche Grenze nur wenige Kilometer von Tschernobyl

entfernt liegt, ist in erschreckendem Ausmaß von der Reaktorkatastrophe

1986 in Mitleidenschaft gezogen worden – zweidrittel des Landes

sind heute ökologisches Katastrophengebiet. Entsprechend waren

die Auswirkungen auf die Menschen. Viele sind seitdem gestorben,

auch der Fotograf Sergei Brushko, der das Leben vor der Katastrophe

in beeindruckenden Bildern festgehalten hat, starb im Alter von

nur 42 Jahren. Seine Bilder lassen das einstige Leben wieder entstehen

und die Musik schlägt die Brücke vom Heute zum Gestern. Nach dem

Genozid an der damals mehrheitlich jüdischen Bevölkerung durch

die Nazis war der GAU die zweite große Katastrophe im 20. Jahrhundert.

Колокол Чернобыля

(Das Signal von Tschernobyl)

Original russisch / deutsch overvoice

SU 1986, 88 min., 35 mm, Format 1:1,37, Farbe

Regie: Rolan Sergejenko

Rolan Sergejenko gehörte zu den ersten professionellen Filmemachern,

die nach der Katastrophe in Tschernobyl zu drehen begannen. Die

Bilder für das SIGNAL VON TSCHERNOBYL wurden nur wenige Tage nach

dem Vorfall im Kraftwerk gemacht. Viele durch radioaktive Strahlung

veränderte Bilder zeigen, wie nahe die Kamera dem atomaren Inferno

war. Der Film zeigt Mitarbeiter des Kraftwerks, Liquidatoren und

ihre Angehörigen, Anwohner der Kraftwerksstadt, betroffene Dorfbewohner,

medizinisches Personal, Militärangehörige und Aufbauhelfer.

"Der Aufbau unseres Filmarchives wird gefördert

mit Mitteln des Programms: LSK"

|

|